|

今後、どのように「情報リテラシー」を身につければいいのか、個人レベルと法人レベル、そして政府(自治体も含む)レベルでの取り組みについて考えていきたいと思います。

個人・法人レベルでの取り組み

英語民間試験ごり推しの裏に「ベネッセ」の教育利権…高校も大学も逆らえない

(出典:2019年11月13日 デイリー新潮)

個人・法人レベルで情報リテラシーを身につけさせようとすると、一般的に考えられるのが英語能力テストのTOEICや英検、そしてJ検などの情報検定試験です。代表的なものとして、ITパスポート試験や情報セキュリティマネジメント試験がありますが、残念ながらこれから資格試験が求められるようにはならないと思います。

なぜかと言えば、各英語能力テストや情報検定試験は文科省の利権でしかなく、東京オリンピックの汚職事件で見られたように国会(地方)議員や官僚、そして民間の教育産業が単なる「カネ儲け」で運用されているからです。>

今、世界で本当に起きていることを、日本語でいうところの情報処理技術で対応することはできません。情報検定は、システム・活用・デザイン試験の3つに分類されていますが、その中の活用試験で情報分析のスキルを向上させることはどう考えても無理があります。

あくまで、ITだけを利用する時に必要な能力ではありますが、間違って合格してしまうと「雑用係」として扱われてしまうのが関の山です。このことを知っている人からすれば、恥ずかしくて履歴書に書けないほどです。

岸田政権「リスキリング」1兆円投資で潤うのは外資とベネッセほか“お友達企業”か?リスキリングサミットに参加して見えた実態

(出典:2022年11月10日 MONEY VOICE)

また、ITパスポート試験という国家試験がありますが、組織の名称(報処理推進機構)が権威的で長すぎる時点で利権構造の匂いがプンプンしてきます。ITの専門用語や経営全般の知識が問われる試験ですが、わざわざ試験勉強までして取り組むものではありません。

問題は、情報セキュリティや企業コンプライアンス、法令など自由に発想させないための思想が試験に盛り込まれていることです。実戦的なビジネスや経営を学べることはなく、奨学金(借金)までして大学に通っても何も学べないのと同じ仕組みとなっています。

その他、情報処理推進機構は情報セキュリティマネジメント試験という国家試験も運用しています。

そもそも、ITなど自分自身で自然と使えるようになるものであり、IT専門学校に行く理由は就職に有利だからです。

ただし、就職してもIT関連の仕事に就けるかどうかはわかりません。結局、会社が保有する顧客(個人)情報を守ろうとしてもロシア人や中国人ハッカーのレベルでは対応できないのが現状です。せいぜい、顧客ソフトで情報を管理したり、ホームページやアプリを作成・更新するだけの話です。

「情報リテラシー」というのは、セキュリティマネジメントなどと技術的な話ではなく、国内外での知識や経験によって磨かれていくものです。

政府(自治体も含む)レベルでの取り組み

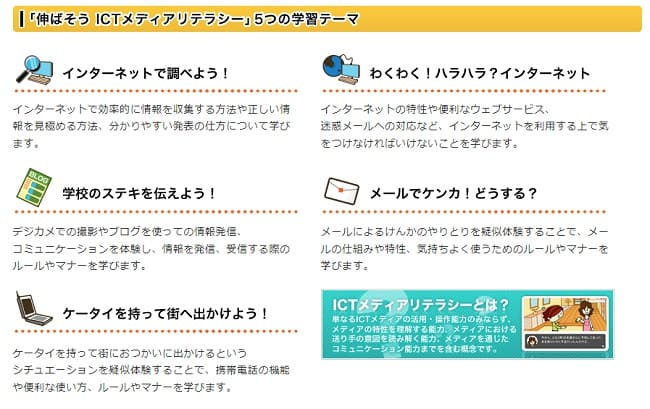

伸ばそうICTメディアリテラシー〜つながる!わかる!伝える!これがネットだ

(出典:総務省)

政府や各市町村レベルで情報リテラシーを身につけさせようとすると、一般的に考えられるのがアメリカで開発されたソフトやアプリなどのICT教育です。しかし、文科省の「新学習指導要領」には効果が見えてきません。

スマートフォンの普及で子どもたちのトラブルも増加している中、総務省は文科省と情報通信分野などの企業と協力しながら、子どもをインターネットのトラブルから守ることを目的に、保護者や教職員を対象とした講座を全国各地で実施しているようです。

その他、保護者・教職員向けとしてフィルタリングの内容および設定や、若者が使うSNSの解説などを加えた講座も開かれているとのことです。実際に、総務省では教職員や専門家からのヒアリングで、実際にあったトラブル事例や予防法をホームページに公開しています。

2020年に、ICT教育を含む「新学習指導要領」が実施されましたが、小学校は2020年、中学校は2021年、そして高校は2022年から始まっています。具体的には、生徒がパソコンやタブレットなどを活用して、自分で解決手段を収集して課題に取り組むというものです。

しかし、普段からインターネットで情報を収集している生徒が、わざわざ学校で情報の正確さや判断、情報意図の理解などを学べるとは思えません。そもそも、それは「情報リテラシー」ではないと思われます。

結局、様々な情報が次から次へと流れてくる時代では、集めた情報が本当に自分に必要な情報か「取捨選択したうえで活用する能力」が求められています。情報社会で生きている私たちは、「情報リテラシー」の重要性をまずは知ることから始めるべきです。

|